重度抑郁症(major depressive disorder,MDD)是一種常見的神經精神疾病,目前我國MDD患者已超過9500萬。臨床常用的抗抑郁藥存在起效慢、副作用多、有效率低等缺點,亟待發現新型安全快速的抗抑郁劑。目前抑郁症的發生機制尚不清晰。近日,華中科技大學88858cc永利官网藥理學系陳建國/王芳團隊在國際權威期刊Redox Biology雜志(國際氧化還原生物學與醫學學會&歐洲自由基研究學會會刊)發表題為“SVCT2-mediated ascorbic acid uptake buffers stress responses via DNA hydroxymethylation reprogramming of S100 calcium-binding protein A4 gene”的研究論文,提出内源性維生素C穩态失衡在抑郁症發生中可能發揮重要作用。

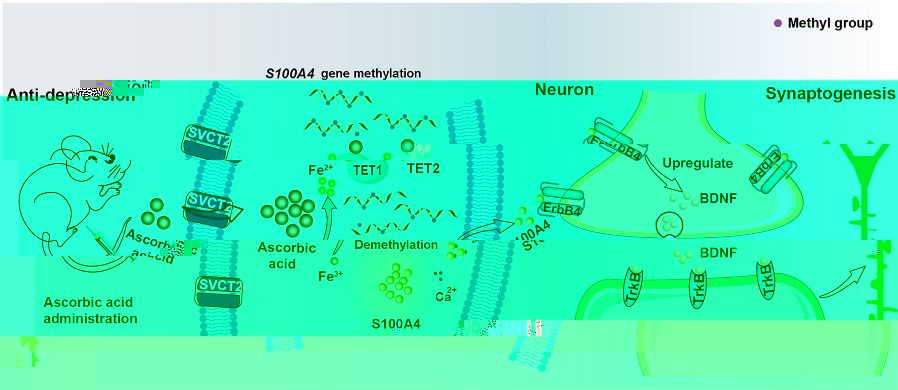

維生素C是一種人體必需的水溶性營養物質,由劍橋大學匈牙利裔科學家Albert Szent Gyorgy 于1928年首次分離并獲得1937年諾貝爾化學獎,是細胞内重要的小分子抗氧化物,也是DNA去甲基化酶TET家族的關鍵輔助因子,參與維持體内多種生理功能。近年來維生素C介導的表觀遺傳治療在腫瘤等疾病治療中取得了一系列重大突破。臨床多個病例報道提示維生素C缺乏引起的壞血病患者常共伴有精神疾病症狀,如抑郁症、神經性厭食症、疲倦,嚴重者甚至産生自殺傾向,外源性補充維生素C 可消除壞血病患者的抑郁症狀,提示維生素C缺乏可能參與抑郁症發生,但其内在機制尚不清楚。本研究發現慢性社會應激引起前額皮層等腦區氧化應激水平持續增加、導緻還原型維生素C等抗氧化物耗竭,并下調相關腦區鈉離子依賴性維生素C轉運體SVCT2等表達,共同導緻内源性維生素C失穩态,DNA去甲基化酶TET1/2活性降低,介導DNA高甲基化和下遊應激易感基因表達變化。腹腔注射中高劑量維生素C(100 mg/kg-1000 mg/kg,人體劑量相當于靜脈滴注維生素C約0.48克-4.8克)表現出快速抗抑郁作用,其抗抑郁機制依賴于TET家族依賴的DNA甲基化重塑。通過轉錄組差異基因表達分析和DNA甲基化測序發現星型膠質細胞源性的鈣離子結合蛋白S100A4可能是維生素C産生抗抑郁效應的關鍵下遊分子機制。維生素C通過重編程基因組甲基化,上調S100A4基因表達和釋放,激活神經元上的受體ErbB4,增加BDNF合成和釋放,促進樹突棘新生,發揮快速抗抑郁作用。

本研究揭示了維生素C缺乏在情感障礙發生中的潛在作用機制,發現通過注射補充中高劑量的維生素C可快速緩解小鼠抑郁樣表現。由于維生素C具有耐受性好、安全性高、毒副作用小等特點,本發現有望為抑郁症治療提供新的臨床幹預策略。

華中科技大學2017級博士生韓倩倩和藥理學系吳鵬飛副教授為本文共同第一作者,吳鵬飛副教授、陳建國教授和王芳教授為論文通訊作者。陳建國教授團隊李逸恒碩士、曹宇博士等共同參與該課題研究。該課題獲得國家重點研發計劃(2021ZD0202900)、國家自然科學基金(81773712)等的資助。

原文鍊接:DOI: 10.1016/j.redox.2022.102543

學院官方微信

學院官方微信