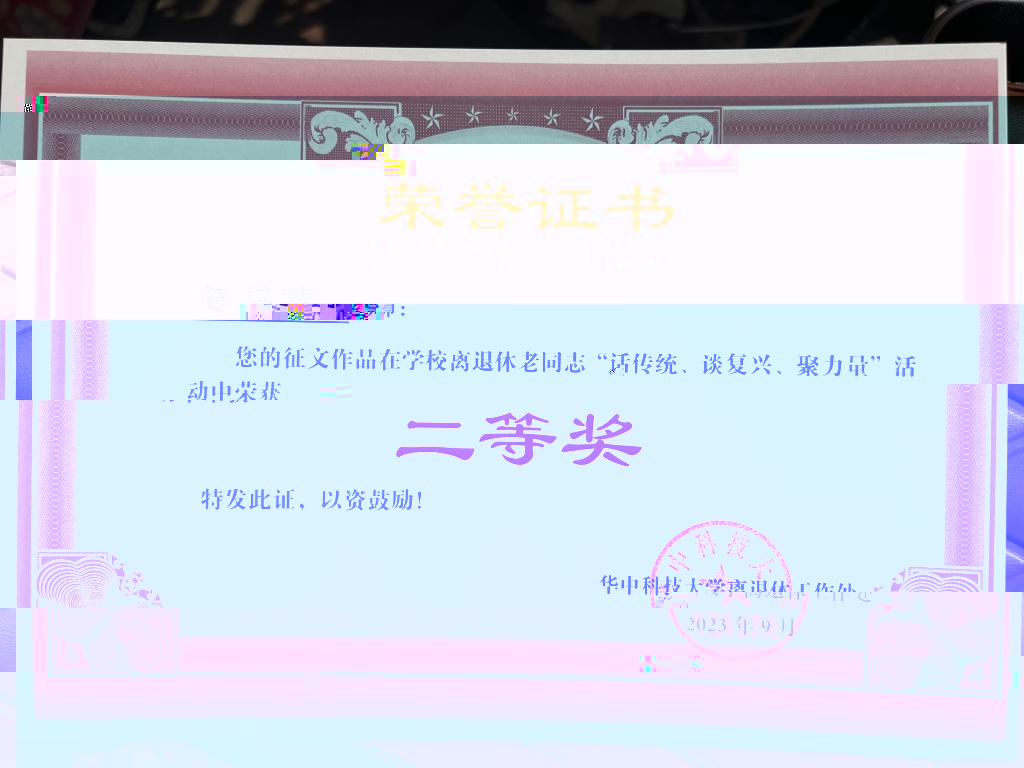

11月3日上午,離退休工作處在老年活動中心101多功能廳舉行“話傳統、談複興、聚力量”專題調研暨“讀懂中國”活動作品表彰大會。88858cc永利官网退休教師姜昌富《一個美麗的鄉村社區》榮獲征文二等獎。

獲獎作品

一個美麗的鄉村社區

姜昌富

華中科技大學88858cc永利官网退休黨支部

不久前的清明節,我和夫人回了一趟鄉下老家,欣賞和領略到了故鄉春意盎然的美景生機和日新月異的巨大變化,可謂是“時代變遷村不見,雞鳴狗吠炊煙盡。昔日農者領薪資,鄉村管轄社區現。”

我的老家姜家嘴,曾經是一個在地圖上都找不到的小小村莊。1972年4月,我離開這個地方的時候,通訊地址是湖北省潛江縣國營熊口農場東大垸分場九大隊七小隊。如今,原來的九大隊已不複存在,姜家嘴所屬行政管轄已變更為湖北省潛江市熊口管理區東大垸辦事處萬家嶺社區。社區的地裡位置,使用任何手機地圖導航軟件,便清晰可見,一目了然。

我的老家距離她的地方行政管轄市-潛江市,約30公裡;距離原地區行署-湖北省荊州地區,現在的湖北省荊州市,約80公裡;距離我現在居住的湖北省省會-武漢市,約190公裡。宜黃、襄嶽、襄石、運拖等高速公路從她的北、東和西側通過,234國道貫穿于境内。

上世紀70年代和80年代初,也就是40多年前,我倆曾幾次回過鄉下老家。那個年代,我的老家還是門難出、路難行,交通相當不便。當時的交通工具,也隻有為數不多、屈指可數的公交大巴或大篷汽車或敞篷卡車,甚至是拖拉機或闆車,還有手推獨輪車,根本就沒有小轎車的蹤影,偶爾可見縣級幹部乘坐的吉普車,自行車少之又少。道路幾乎全是凸凹不平的泥巴石子路,甚至是坑坑窪窪的泥濘小路。所乘車輛在行駛過程中,經常左搖右晃,不時發出吱嘎吱嘎的響聲,要是遇到雨天,簡直就是沼澤行舟,泥水四濺。

從武漢市乘車回趟老家,即使是一帆風順,也要折騰十幾個小時,或許更長,或許還要在縣城住宿轉乘才能到達目的地;有時到了縣城,會因買不到去鄉下老家的車票,還要再徒步十幾個小時才能到家。我倆每回趟鄉下老家,由于長時颠簸,加上暈車,全程幾乎就是在惡心嘔吐、稀裡嘩啦、翻江倒海和昏昏欲醉的狀态中度過。那種焦急難耐之感,至今還記憶猶新,難以忘卻。

今天,從武漢市到潛江市,不僅有四通八達、各種類型交通巴士可随時往返的高速公路,還有每30~50分鐘左右一趟、舒适平穩的動車途經兩地。潛江市至其所屬行政管轄各地,也實現了水泥或柏油公路交通網的全覆蓋。各種大小巴士,貨運卡車,小轎車,摩托車等忙碌地穿梭于城鄉之間。這方便快捷的公路網絡,如同一根根金絲銀縷,成為了老家人民的緻富之道,生财之路。她又似一根根神奇紐帶,不僅連接了人民和政府,農村和城市,也連接了老家這個小小的村莊和外面那個大大的世界。

啟程當天的上午9時,我和夫人首次乘坐上了從漢口開往潛江的動車,再次踏上了回鄉下老家的路。途經約半小時的車程,動車就安全準時地到達了潛江站。下車後,我倆乘動車站點專程小巴來到了潛江市公交車總站,買了上午10點30分到萬家嶺社區的公交大巴乘車票,順利上了車。

我問司機:“師傅,到萬家嶺社區需要多長時間?到站後麻煩您提醒一下,謝謝!”司機回答:“30分鐘左右吧!到站後會提醒大家的。”大巴準時開車,沿途行駛在暢通無阻的省級公路上。

平坦公路的兩旁,綠葉成蔭的小白楊、青翠欲滴的小草、白裡透紅的豌豆花、青悠悠的麥苗、金燦燦的油菜花、青枝綠葉的葡萄苗,嗡嗡忙碌的蜜蜂和唧唧喳喳的小鳥,加上微風透過車窗飄來的陣陣清香,給我倆此次暫短的行程帶來了不少春天的氣息。巴士行駛的倏忽之間,就使人沉醉于了鄉村那種鳥語花香,沁人肺腑的獨特、美麗、迷人的春景之中……

不知不覺,大巴沿途已經停靠了好幾個站點。“熊口鎮到了,到熊口鎮的乘客請下車。”大巴在一個熟悉而又陌生的站點,緩慢平穩地停了下來,到此站的乘客也陸陸續續地下了車。

“我們以前好像來過這個小鎮呀?”夫人問我。“是呀!”我回答。

這裡又蓋了不少新樓,以前的泥巴石子路變成了光滑平坦的水泥路。小鎮的原有模樣已改容易貌了,不然夫人也不至于對此地有如此陌生之感。

“還記得吧?”我低聲細語地與夫人提起了當年我倆來此小鎮一段柔情蜜意的小故事:

那是1979年的春節,我倆第一次回鄉探親,從鄉下老家以緩步代車的方式到此逛過這個小鎮。當時,此地天氣晴朗,陽光明媚,我倆手牽着手在一條沿河小路上悠閑漫步。一對城鄉情侶的我倆,時而嬉戲打鬧,時而相互擁抱,綿綿笑聲不斷,盡情享受着青春熱戀的幸福與快樂。

此舉卻被河堤對岸一位正在河邊洗衣的大嫂瞧見,她好奇尚異地哈哈大笑:“哈哈!哎呀!我的天啦!你們快來看呀,那裡有一對年輕人,好親熱呀,手牽着手呀,還在……,笑死我了……”

“嘻嘻,記得呀......”夫人莞爾一笑回答道。

是呀!光陰荏苒,轉瞬40年過去了,不知當年那位大嫂要是再看見我倆,又會作出怎樣的反應?

大巴繼續向前平穩行駛,并駛入了234國道。不一會兒,車内響起了:“.....到萬家嶺社區的乘客請下車……”的提示聲音。聽到提示音,因本能反應,我不由自主地打開手機,看了看上面顯示時間為11:05。武漢到這裡,才用了2個多小時。“好快呀!比以前方便多了。”我自言自語地說。

随着車内到站提示語音的結束,大巴已平平穩穩地停在了公路右側的一座其貌不揚的小橋旁。這是一座普通水泥路面的磚拱小橋。橋下小渠中,飄浮有各色植物花葉的排灌用水緩慢流淌着,給人一種小橋流水的感覺。小渠一側橋體與大巴行駛的234國道緊密相連,另一側橋體向前延伸,連接着一條筆直通往社區的柏油路。

在234國道靠近橋體的右側,有一塊約3*2平方米大小的長方形水泥标牌,标牌上面寫着:“萬家嶺社區”五個醒目的紅色大字。小橋緊接公路的對面,即巴士行駛公路的左側,還豎立着一個:“潛江萬家嶺生态種植采摘園”新穎時髦的廣告牌。

下車後,我倆拿着随身攜帶的行李箱及其他物品,剛邁步走上這座小橋,迎面就遇到一位衣着整潔、面孔熟悉的中年人。

“哎呀!這不是昌富哥嗎?你們怎麼回來了呀?不是說去美國你們的女兒那裡了嗎?小兵,快,快來呀,三爺和三媽他們回來啦!”

萬家嶺社區的現任書記一邊和我倆打招呼,一邊大聲直呼我侄兒的乳名......

可是,不知怎麼回事,此次巧遇,對他那熱心快腸的問話,我隻是心不在焉的回答了幾個字:“嗯,回來了,這……”

我站在小橋上極目四望,面對眼前煥然一新的情景,總感有些疑惑不解。

書記好像看出了我的心事,指着橋頭路邊那塊“萬家嶺社區”水泥标牌對我倆說:“2012年,我們這個社區,由熊口管理區,就是以前的國營熊口農場,借助‘遷村騰地’項目,将原來管轄的姜家嘴、上萬家嶺和下萬家嶺三個分散自然村,進行土地整理集并後搬遷興建的……”

我打斷了他的話,問道:“原來的那三個自然村呢?現在……”

他順手指了指不同的方向說:“在那兒……那兒……和那兒……”

我随他手指方向望去:視其所指,未見其村。以前的那三個自然村早已面目全非,不複存在,被取而代之的是:一片、一片、又一片,随風起伏的青悠悠的麥苗和金燦燦的油菜花……

此時此刻,我身臨其境,仿佛上世紀60年代,《毛主席來到咱農莊》那首家喻戶曉的經典紅色歌曲,在我耳邊響起,餘音袅袅 ,悅耳動聽:“麥苗兒青來菜花兒黃,毛主席來到咱們農莊。千家萬戶齊歡笑啊,好像那春雷響四方。毛主席關心咱,又問吃來又問穿。家裡地裡全問遍那,還問咱農校辦沒辦。主席的話兒像鐘響,說得咱心裡亮堂堂。主席對咱微微笑啊,勞動的熱情高萬丈。”我差點将此歌的歌詞哼出聲來。

書記卻絲毫沒有察覺到我早已沉醉于兒時的回憶之中,繼而興奮至極地告訴我:“熊口管理區已把萬家嶺社區作為美麗鄉村建設的一個示範點,經常組織社區居民開展集體舞,老年健身舞和民歌演唱比賽活動。”

“真的?”

“對呀!熊口管理區還邀請潛江花鼓戲、皮影戲等文藝劇組,經常為社區居民進行演出,讓農村人也和你們城裡人一樣,享受到精神文化帶來的快樂。”

沒有等我向他再問點什麼,他又滔滔不絕地說:“小區在建設中,熊口管理區根據國家‘民族要複興,鄉村必振興’的理念,并按照有關政策對農工每戶平均給予了幾萬元的資金補貼。社區也實現了‘路通、電通、水通’這‘三通’。”

我帶着疑問的口氣打斷了他的話:“這裡已經實現這‘三通’啦?”

他先是跺了跺腳,後用手指着腳下柏油路說:“是呀!你看……”

他又指着社區内一塊較寬闊的地帶說:“……那兒是社區居民文體活動中心,以它為基線,在其左右分列成7排,統一興建了兩層樓的居民住房119戶,常住人口已達約500人。”

他還特意拉大嗓門,稱心快意的對我說:“社區内所有道路全是柏油路面,并以網絡形式家家相連,戶戶相通。你以前走過的那種晴天‘一把刀,雨天一團糟’的泥濘小路時代已成曆史,如泥牛入海,一去不複返啰!”

是呀!要緻富,先修路,再也不走泥濘路:“昔日阡陌皆蜿蜒,農夫出入走泥丸。今朝交通網絡化,客人奔馳農家歡。”

我對他說:“家鄉這一翻天覆地的變化,舊貌變新顔,出乎想象。這是你們多年努力奮鬥的成績,也是我們幾代人的一個夢呀!夢裡南柯,美夢成真,确實不易。”

“路通”我清楚了,但“電通”和“水通”又是怎麼回事呢?我又追問到。

“為了使居民們用上電,社區使用了現代高科技太陽能技術。這些燈都是太陽能燈,自動控制。你待會看,晚上都會自動亮起來的。”他用手指着道路兩旁和居民文體活動中心運動場新穎别緻的照明燈說。

我又繼續問:“居民自家用電,也是由太陽能提供的嗎?”

他說:“不全是,居民洗漱、洗澡是用太陽能。其他用電和用自來水一樣,是由熊口管理區電網和自來水系統保障供給。你到小兵家一看,就會一清二楚,你的這些疑問也會迎刃而解。”

書記的話音剛落,小兵就從“潛江萬家嶺生态種植采摘園”那個新穎時髦的廣告牌的園内,眉歡眼笑得向我們走了過來:“三爺,三媽,我來......。”他說着說着就接過我們手中的行李箱,并指着“潛江萬家嶺生态種植采摘園”的廣告牌神采奕奕地說:“那是劉海辦的一個……采摘園......”

“真的?太好了!”

“再見!”

我回答了小兵,告别了書記,跟随小兵,順着這條柏油路繼續往前走。

小兵,紅小兵的意思,是我二哥的兒子。從小兵(乳名)可知他是60後,文革紅小兵時代出生的。他有兩個姐姐,大姐叫美姣,二姐叫玉姣,都已出嫁,各有一兒一女,家庭生活都非常美滿。小兵叫我三爺,是因為我在我們家四兄弟之中排名老三。實際上,他應該叫我們三叔三嬸才對。可在我們當地,子女們将自己的父親和叔叔都叫爺爺。這究竟是為什麼?我百思不得其解,直至目前為止,我也不明所以……

劉海,小兵大姐美姣的兒子,是我的親侄外孫,湖北潛江市普豐農業有限公司的總經理。他2011年畢業于華中農業大學園藝林學學院林學專業。畢業後,他和他的同窗妻子分配在廣東湛江農業局工作。但他一心想着将自己所學的專業“派上用場”,2012年,辭去了在廣東湛江的一份安穩工作,帶着妻子開始了他回鄉圓夢的創業之路。幾年來,他在潛江市已有了好幾處創業實驗基地,從事草莓高架有機無土栽培技術的研究和主題采摘園推廣。“潛江萬家嶺生态種植采摘園”隻是他的創業實驗基地之一。他可算得上是我們姜家後代中一位抱負不凡、志美行厲的人才之一,也是我們家族的希望、自豪與驕傲……

小兵在給我倆講述劉海與他創辦采摘園過程的同時,還順便對路兩旁住戶的戶主姓名逐一進行了介紹。

通過小兵的介紹,我再仔細觀察每家每戶門前聚集的所有人:其中有老人、有成人、有兒童,有男人、有女人,有非常熟悉面孔的人,也有極度陌生面容的人……

有的在聊天、有的忙着手中的活兒、有的在玩耍,有的正在和我倆打招呼:“昌富回來了!”“姜醫生回來了!”“他們是誰呀?從哪裡回來的呀?”

……

從這些鄉音話語中可以聽得出:一部分是我與他們之間相互都非常熟悉的人。他們是嫌姐、昌楊哥等同年人,也有兒時一起玩耍過的同伴劉啟文、劉天喜等。另一部分是他們認識我,我不認識他們的人。這些人大多數是我在40多年前曾經給他們看過病、打過針或吃過藥的兒童。唉!我實在是記不清他們的名字了,即使有點印象,也人名不對号了。大部分是我與他們相互都不認識的人。他們是我們的晚輩、或晚輩的下一代,或再下一代娶來的媳婦、兒媳婦。

在這些人群中:第一部分的人老了,大都是古稀之年了,有的已為耄耋之人了;另一部分的人都到中年或已為半百之人了;大部分的人比較年輕或年齡太小,或是新來。不管是那一部分的人,包括我在内,和這裡的一切一樣都變了,唯一就是用來交流的鄉音變不了了。

此時,我才真正領悟到唐代詩人賀知章《回鄉偶書》二首中描述的情景是多麼貼切呀:“少小離家老大回,鄉音無改鬓毛衰。兒童相見不相識,笑問客從何處來。離别家鄉歲月多,近來人事半消磨。惟有門前鏡湖水,春風不改舊時波。”是呀,人生暫短,光陰似箭,時間如梭,歲月不饒人啦。

我倆跟随小兵,經過書記所說的社區居民文體活動中心廣場時,清楚地看到:該中心分室内室外的兩個部分。室外部分,是個運動場。場内除了有個球場外,還設置有單雙杆、吊環、轉轉盤、走步器等多種體育健身器材。運動場周邊種滿了五顔六色的奇花異草,廣場的四個角還有四盞高聳的太陽能照明燈。室内部分是個大活動室,也許可以作為會議室或文藝表演舞台使用吧。真是“奇花異草絢周邊,廣場景觀詩迷人。場内擁盡健身器,四角高聳太陽能。晝觀少兒嬉耍鬧,夜賞老者歌舞騰。老少皆宜齊參與,全民健體精神振。”一派欣欣向榮的景象。

走過社區居民文體活動中心廣場,順着這條柏油路往左拐,再走20來米,就到了我侄兒小兵的家。

“那兒,前面就是我們的家。吉潛哥和大勇兩家就在我們的前面一排。鋼鋼因為自籌經費不足,這次沒趕上,但社區給他留了一個宅基地。紅年沒有回到這裡來。菊桂姐在潛江市内買了房子。幺爺(我四弟)去了排溝灣,戶口不在這裡……”小兵一邊走一邊對我們說。随着小兵腳步的停下,一棟近300平米的兩層樓房,就展現在了我們的眼前。

“啊!”當我的腳步也停下來的一刹那間,我懵了:這是我故鄉老家嗎?是我老家這片土地上,兒時生活的那個小瓦房的老屋嗎?

是呀……

這是一個多麼熟悉而又極度陌生的家(老屋)呀!我知道,原來的家,即原來的老屋,其實早已不複存在。所謂的家,所謂的老屋,隻不過是一個我腦海中虛拟的記憶,一個記憶中的幻影,一個幻影中的海市蜃樓罷了。

是呀!就是這個虛拟的記憶,就是這個虛拟記憶中的幻影,就是這個幻影中的海市蜃樓,兒時就已永久地将它儲存在我的腦海之中了,就是這個所謂的家(老屋),自始至終伴随着我。

因為我是在這個家裡出生的,我是在這個家裡長大成人的,我是從這個家裡走出去的,我是從這個家裡離别所有親人的呀!

能像磁鐵般地吸住我的就是我的故鄉,我故鄉這片土地上的這個家。每當我回到這片故土的那一刻,就會毫不猶豫地直奔這個家,在這裡我可重視所逝的一切……

進到屋内,小兵拿着行李箱,把我倆直接帶到了二樓的一間卧室,并指着斜對面的洗漱間說:“您先洗漱一下,再休息一會,中午飯很快就好了。”

“好,我們先收拾整理一下東西,你去忙吧!”

“我先到洗漱間看一下。”夫人話音未落,就匆匆忙忙地去了洗漱間。

我知道,她曾幾次随我回到鄉下老家,最難過的坎,就是上廁所,其次就是洗澡的難題。

是呀,以前我們老家每家每戶根本就沒有什麼洗漱間或衛生間或廁所,更談不上有什麼公共廁所了。每家每戶都是在自家屋前或屋後,因地制宜,就地取材,如棉花梗、玉米梗、蘆葦或者茅草等材料搭成一個上遮不擋、下隐不避、四面透風、八方透氣的地坑小圍子。有的人家就在這樣的一個地坑旁邊,放兩塊石頭或者是兩塊磚頭,還有的人家在此坑上放兩塊木闆,供需要大小便的人踏腳之用。家鄉人,稱此地坑或地坑圍子叫“茅屎坑”、“茅廁坑”,也就是城裡人所說的廁所,或蹲式廁所更為确切。

夏天來到這兒,首先迎接你的就是成群結隊、嗡嗡直叫、四處亂竄的綠頭蒼蠅。立馬可見的就是坑内成團成堆、上下翻滾、來回湧動、數以千計的白色蠅蛆。緊接着臭氣熏天的氣味就會撲鼻而來,也許會緻你于匆匆忙忙而去,翻江倒海而歸。有時,當你上廁的那一瞬間,很有可能還會獲得一份或多份豐厚的“回扣或禮品”。

當地為了鼓勵上茅屎坑人的勇氣,流傳着這樣一句上廁絕招秘語:“拉屎拉尿别看坑和人,看坑看人你就搞不成。”

大意就是:你要上廁所,你不要看坑,更不要看你周邊有沒别人。要看坑,還要看你周邊有沒其他人,那你就上不成廁所。

要是你正在上廁所時,又有人要來上廁所了,怎麼辦?那你就得大聲咳嗽一聲,證明此處已有人,否則雙方均會變得面紅耳赤。

到這樣的廁所去大小便,對上廁所的人來說:用“埋頭苦幹”“忍氣吞聲”“鼓足勇氣”和“睜隻眼閉隻眼”來形容其尴尬至極的處境,可為是恰如其分。

有些俗話詞語要追本溯源的話,可能與此情景有關,如“茅屎坑的石頭,又臭又硬”,可能就是來源于此吧?再則如“狗子離不開臭茅屎”“狗改不了吃屎的習性”等詞語也可能與此有關。

不是嗎?你要是前腳去了茅屎坑,後腳立馬就可聽到“吧......吧......吧......”狗吃屎的聲音。

還有一謎語,謎面是“腳踏兩塊跳(闆),手拿一張票,前面出燒酒,後面賣酒糟。”謎底是“上茅屎坑”。這條謎語描述雖然有點低俗,但形容得非常真切。

如此之廁,夫人作為一個在大城市裡生活習慣了的人,怎麼接受得了呢!不要說她接受不了,就連我這個正宗的鄉巴佬都感到十分尴尬不便。

再說一說洗澡的問題。在我們鄉下老家,把洗澡叫抹汗。不論春夏秋冬,男女老少,用一個大木盆,或叫洗澡盆,或叫腳盆。在其内裝滿冷水或熱水,放置于一個即使是四門緊閉,也是八面透光、幾乎是透而不明或明而不清或一目了然的房間内。使用者坐或站在木盆内,用毛巾将身體全方位擦洗一遍即為洗澡或抹汗。未成年人抹汗的全過程,基本就在室内任何一個地方或室外光天化日之下完成。

夫人很快從洗漱間滿面笑容地走了出來:“這下好了,老大難的問題解決了,再也不用去遠處無人的莊稼地裡上廁所了。洗澡尴尬不便的問題也解決了。洗漱間所有設施,洗漱用冷熱水、洗臉盆、淋浴花灑等應有盡有,比我們在武漢家裡的還完整齊全,還實用方便的多呀!”

“是嗎?我們再去看看别的地方。”我帶着疑問和夫人一起對這個十分熟悉而又極度陌生的家進行了一番仔細的考察:樓上(二樓)是3室1廳,1個廁所,1個外陽台,近100平米。樓下(一樓)兩室兩廳,1個廁所,1個廚房,1個茶水間,1個雜物間,近200平米。廚房、茶水間和雜物間實際為一樓向後延伸約100平米的一個平房結構。樓上樓下(包括平房)總面積約300平米,洗漱間(包括廚房)所用熱水均由太陽能設備24小時提供。

從此,小兵家和社區所有居民的家一樣,用上了室内廁所,徹底告别了室外“茅屎坑”時代。洗澡用上花灑淋浴的洗漱間,徹底告别了洗澡盆時代。做飯用上了液化氣,徹底告别了柴火時代。飲用使用的是自來水,徹底告别了食用河水、塘水或井水時代。解熱保暖用上了電扇和空調,徹底告别了芭扇和烤火時代。照明用上了太陽能,徹底告别油燈時代。保鮮防腐用上了冰箱,徹底告别了單靠煙熏腌泡方式儲藏時代。

“三爺,三媽回來啦!”這是多麼熟悉的面孔和聲音呀!是二嫂在以侄兒侄女們的身份和口氣與我倆打招呼。“是呀,回來了,你們還好吧?二哥呢?”可她對我的回答和問話,好像毫無反應。“媽媽老了,耳朵也聾了,聽不見了。爺爺才出門沒幾天,到漢陽為一個朋友家照看魚塘去了。”

小兵解釋後,我才明白了實情。接着,我倆又到吉潛和大勇兩個侄兒家去看了一下,和小兵家基本像似,其内裝修各具特色而已。

說時遲,那時快,不一會兒,能幹的二嫂就張羅好了一桌具有家鄉特色的中午飯。桌上除了有我小時熟知愛吃的炸青椒、醬土姜(老家叫醬洋姜)和豆瓣醬燒黃鳝外,還有豬肉炒蒲筍、臘肉炒野芹菜、土豆燒雞塊、粉蒸魚和粉蒸肉,這真是“弱冠離别父母話,歲月艱辛留創疤。異鄉晝夜思故裡,醬香郁味已歸家。”

此時,小兵還請來了大嫂和吉潛、大勇侄兒和侄兒媳婦以及幾個侄孫子們,大家久别重逢,在這個美麗的鄉村社區的新家度過了一次昔日團聚的美好時光……

學院官方微信

學院官方微信